2025年04月24日

2025年4月から、外国人介護人材の新たな在留資格「特定技能」が訪問介護にも適用される見通しです。これまで施設系のサービスが対象だった特定技能介護制度ですが、訪問介護にも拡大されることで介護業界はどう変わっていくのでしょうか。この記事では特定技能訪問介護の概要や背景、導入による影響をわかりやすく解説し、今後の求人探しに役立つ情報をお届けします。

―― そもそも、特定技能とは?

―― ―― 特定技能1号と特定技能2号の違い

―― 新たに創設された育成就労制度について

2.特定技能制度による訪問介護の働き方の変化

―― 訪問介護従事者の仕事内容と特定技能者への期待

―― 介護業界の課題解決に向けた働き方改革

―― 外国人特定技能者と共に働くメリット

3.特定技能1号と訪問介護の受け入れ要件

―― 特定技能1号の基本要件と資格試験について

―― 受け入れ可能施設や環境構築のポイント

―― 技能実習生との違いと現場でのサポート体制

4.訪問介護の求人状況と転職のチャンス

―― 訪問介護の求人市場の現状と需要の高まり

―― 特定技能訪問介護の求人への影響とチェックポイント

5.情報満載の介護21で、求人情報を検索!

まとめ:特定技能訪問介護の導入は働き方改革の幕開け

特定技能訪問介護が解禁!その背景と概要

厚生労働省の推計によると、2025年には認知症高齢者数がおよそ320万人に達し、同年度末には約245万人の介護人材が必要となるとされています。毎年およそ6万人の介護人材を追加確保しなければならない現状で、訪問介護の需要はさらに拡大する見込みです。

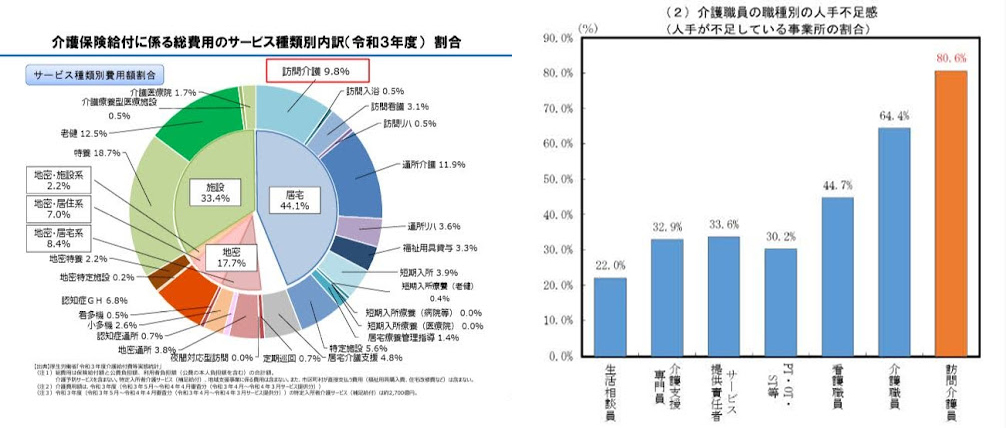

(グラフ:厚生労働省「介護労働の現状」から介護21が作成)

こうした深刻な人手不足を緩和すべく、特定技能介護の適用範囲が訪問系サービスにも拡大され、「特定技能訪問介護」の解禁が進められています。

そもそも、特定技能とは?

「特定技能」とは、2019年に日本で創設された在留資格の1つで、人手不足が深刻な16の職種分野において外国人が就労できる制度を指します。特定技能外国人とは、この資格を持って来日または在留している外国人のことを指します。16分野の内訳は、ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業で、介護も含まれています。

もともと介護分野でも特定技能の受け入れは行われていましたが、訪問介護のサービスでは適用外となっていました。しかし、2025年4月をめどに特定技能の範囲が訪問介護にも拡大され、新たな外国人労働力を活用できるようになる予定です。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」という区分があります。違いは以下のとおりです。

特定技能1号

16の特定産業分野で相当程度の知識・経験・技能を要する業務に従事する外国人向け

特定技能2号

建設・造船舶用工業など、より熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け(介護分野は含まれない)

1号では在留期間は最長5年までで、家族の帯同は基本認められませんが、2号では在留期間の更新回数に制限がなく、家族帯同も可能という違いがあります。

新たに創設された育成就労制度について

従来の外国人技能実習制度は、日本で技能を習得した実習生が母国に技術を持ち帰り、現地産業の発展を図る国際貢献を目的とした制度となっていました。しかし、2027年には技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」が導入される方針となっています。

育成就労制度では、外国人を「日本の労働力の一端」として迎え入れることがより明確化され、人権保護や労働条件を整えた環境で働いてもらうことが重視されます。これに伴い、特定技能制度も含めて外国人労働者の受け入れ体制が大きく変化する見通しです。

特定技能制度による訪問介護の働き方の変化

特定技能制度が訪問介護にも適用されることで、外国人材を採用できる事業所が増え、人手不足が深刻な訪問介護の環境も改善されると期待されています。ここでは、訪問介護員の仕事内容や期待される効果、そして介護業界全体の働き方改革にどうつながるかについて考えていきましょう。

特定技能制度が訪問介護にも適用されることで、外国人材を採用できる事業所が増え、人手不足が深刻な訪問介護の環境も改善されると期待されています。ここでは、訪問介護員の仕事内容や期待される効果、そして介護業界全体の働き方改革にどうつながるかについて考えていきましょう。

訪問介護従事者の仕事内容と特定技能者への期待

訪問介護員の仕事内容は大きく以下の3つに分かれます。

- 1.身体介護:食事・入浴・排せつの介助、着替えや整容、移動や体位変換など

- 2.生活援助:掃除・洗濯・買い物・調理などの日常生活の補助

- 3.通院等乗降介助:通院の付き添いや受診手続きの代行

正社員だと1日に2~6件、パートでは2~4件ほど利用者の自宅を回ることもあり、体力と時間管理能力が問われます。日本の若年層労働人口が減少傾向にあるなか、若い特定技能外国人が参入することで、訪問介護現場でのサポートや新しい活力が期待されています。

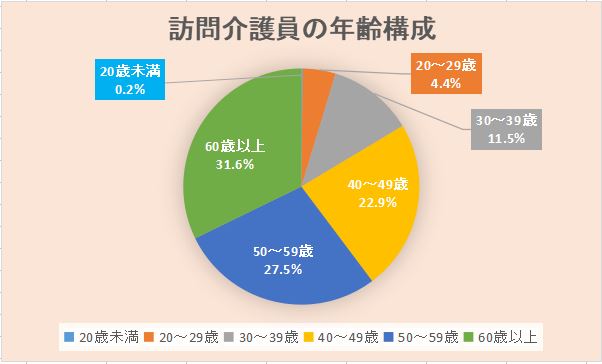

介護業界の課題解決に向けた働き方改革

厚生労働省「介護労働の現状」によれば、訪問介護員の年齢構成は60歳以上が約30%を占めるなど、介護を提供する側も高齢化が進んでいるという実態があります。下のグラフが示すように、医療業界に比べて介護業界の働き方改革は遅れ気味で、低賃金や労働環境の厳しさ、それによる社会イメージの低下など、多くの課題を抱えています。

特定技能制度の活用は、こうした人材不足の緩和に直結すると期待され、介護業界の働き方改革を後押しする大きな一歩になると考えられています。

(グラフ:厚生労働省「介護労働の現状」から介護21が作成)

また、特定技能制度によって特定技能外国人が就労することで、以下のような課題の解決につながると期待されています。

- ・給与・待遇の改善

- ・社会的評価の向上

- ・労働環境の整備

- ・新型コロナウイルス影響下での業務負担

- ・物価高騰と介護報酬のギャップ

- ・慢性的な人材不足

外国人特定技能者と共に働くメリット

特定技能外国人を受け入れることで、事業者は新たな人材を確保でき、現場のスタッフにとっても次のようなメリットがあります。

- 1.人手不足の緩和:オーバーワークが解消されやすくなる

- 2.サービスの質向上:多国籍な視点や経験がケアに活かされる

- 3.職場の活気アップ:言語や文化の違いが刺激となり、職場全体の雰囲気が活性化

- 4.多様性への理解促進:グローバル化が進む時代に即した職場づくりが可能

- 5.国際貢献へつながる:日本で働いた経験を母国に還元できる機会を提供

外国人材を上手に活用すれば、利用者へのケアだけでなく、職員同士のチームワーク改善にも寄与すると期待されています。

特定技能1号と訪問介護の受け入れ要件

特定技能1号の外国人を訪問介護事業所で受け入れるにあたって、以下の条件を満たす必要があります。

- ・労働・社会保険や租税に関する法令を遵守

- ・外国人支援計画の作成と実施体制の整備

- ・従事させる業務に訪問介護が含まれること(解禁後)

- ・特定技能外国人の人数が常勤介護職員数を超えない

- ・介護に関する特定技能協議会に入会

いずれも法律・条例に基づき厳格に運用されるため、事業者側は十分な準備を行わなければなりません。

特定技能1号の基本要件と資格試験について

訪問介護で特定技能1号として働く外国人には、以下の要件を満たすことが求められます。

- 1.1年以上の介護職経験

- 2.日本語能力試験N4以上または日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格

- 3.介護職員初任者研修を修了

- 4.訪問介護に必要な研修の修了

- 5.在留期間は最長5年

これらをクリアし、出入国在留管理局の許可を受けることで、外国人介護職員は日本で訪問介護サービスに従事できるようになります。

受け入れ可能施設や環境構築のポイント

特定技能1号の外国人を訪問介護で受け入れる場合、大まかに以下の2つの流れが考えられます。

【日本国内に在留している外国人の場合】

- 1.特定技能試験合格または技能実習2号を修了する

- 2.特定技能外国人と介護事業者が雇用契約を締結する

- 3.事業者が外国人支援計画の策定・実施体制を整備する

- 4.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ提出する

- 5.「特定技能1号」の在留資格取得

- 6.就労開始

【海外から直接呼び寄せる場合】

- 1.特定技能試験合格または技能実習2号を修了する

- 2.特定技能外国人と介護事業者が雇用契約を締結する

- 3.在留資格認定証明書交付申請を行う

- 4.外国公館で査証(ビザ)申請を行う

- 5.査証発行後、入国

- 6.就労開始

さらに、事業者は労働環境の整備や生活支援、言語サポートなどにも力を入れる必要があります。

技能実習生との違いと現場でのサポート体制

以下の表は、技能実習生と特定技能1号の主な違いをまとめたものです。

| 技能実習生 | 特定技能1号 | |

|---|---|---|

| 制度 | 外国人技能実習制度(2027年廃止) | 特定技能制度(2019年4月から開始) |

| 在留期間 | 技能実習1号が1年、技能実習2号と3号がそれぞれ2年(合計で最長5年) | 在留資格の更新を行うことで通算5年 |

| 目的 | 日本で習得した技術を母国に持ち帰り広める国際貢献的役割 | 日本の労働力不足を補うための人材としての役割 |

| 技能水準 | 入国前に特定の技能習得は不要 | 就労する分野の知識・経験・技能が一定以上あること |

| 試験 | 介護職種のみ日本語能力検定N4レベル | 特定技能評価試験と日本語能力試験 |

| 働き方 | 実習なので転職は原則不可 | 求められる技能が同じ業務区分内であれば転職可能 |

技能実習と異なり、特定技能1号は日本の労働力として認められ、より柔軟な転職が可能です。事業者側は、訪問介護の基礎研修やOJT、コミュニケーション支援、生活サポートを用意するなど、外国人が安心して働ける環境づくりが不可欠となります。

訪問介護の求人状況と転職のチャンス

厚生労働省が策定した介護保険事業計画によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人の介護人材が追加で必要とされています。特定技能1号の受け入れが始まったとしても、訪問介護の人手不足が一挙に解消されるわけではありません。

厚生労働省が策定した介護保険事業計画によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人の介護人材が追加で必要とされています。特定技能1号の受け入れが始まったとしても、訪問介護の人手不足が一挙に解消されるわけではありません。

むしろ複数の施策を組み合わせて介護職を増やす必要があるため、日本人の介護職求人も今後も続々と増える見込みです。人手が十分に回れば、訪問介護の職場環境も改善し、日本人も就労しやすくなり、働き方改革がさらに進むという好循環が期待されます。

訪問介護の求人市場の現状と需要の高まり

訪問介護は近年、特に人材が不足している業種のひとつで、有効求人倍率が14倍を超える高水準が続いています。今後も超高齢社会が進行し、利用者数がますます増加する見込みであるため、特定技能外国人の受け入れによってある程度の補完は期待できるものの、日本人の介護職へのニーズが低下することはないでしょう。

特定技能外国人と日本人介護職が協働していく体制が整えば、さらに求人や採用が活性化する可能性が高いといえます。

特定技能訪問介護の求人への影響とチェックポイント

特定技能制度を利用して外国人を受け入れる訪問介護事業所は、適切な支援計画の作成や生活サポートなど、法令に従ったしっかりした受け入れ体制を備えている可能性が高いです。こうした職場は日本人介護職員にとっても働きやすい環境が整備されている可能性があり、就職するメリットは大きいでしょう。

求人を探す際は、特定技能受け入れ事業所の有無や、研修・サポート体制が整っているかどうかをチェックしてみるとよいかもしれません。

情報満載の介護21で、求人情報を検索!

特定技能訪問介護の解禁によって介護業界の求人はますます多様化する見通しです。新たな雇用体制が整うことで、訪問介護分野の働き方改革も進むと考えられます。

介護21では、訪問介護をはじめ各種介護職の求人情報を豊富に掲載しています。施設の特徴や先輩職員のインタビューなどで、応募前に知っておきたい情報や職場の雰囲気などもわかりやすくまとめていますので、ぜひ気になる求人をチェックしてみてください。

まとめ:特定技能訪問介護の導入は働き方改革の幕開け

特定技能介護の枠が訪問介護にも広がることは、人手不足と高齢化が同時進行する介護業界にとって大きな変革です。外国人労働者の受け入れが進むことで、人材の多様化や働きやすい環境づくりが推進され、日本人にとっても新たな雇用やキャリアチャンスが生まれる可能性があります。これから介護業界への転職を検討している方は、介護21で最新の求人情報を探しつつ、業界の動向をチェックしてみてください。

介護21コラム記事監修者

株式会社アドバン

人材採用サポート・Web事業・印刷物制作を中心とする事業を展開する株式会社アドバンを1991年に設立。人材採用サポートの中でも、医療・介護業界に特化する専門求人サイト『医療21』『介護21』を運営。リアルな求人情報を届け、人材紹介ではない”ベストマッチングの場”を提供している。

職種資格から求人を探す

職種資格から求人を探す